1.ミリオンダラーベイビー

2.ニードルノット

3.神々の豚

4.放浪のマチルダ

5.赤い羊よ眠れ

6.マーダーピールズ

7.ストレリチアと僕の家

8.惑星の子供たち

9.ブロードウェイ

10.オブリビオン

オススメ曲→1,2,4,7,8,9,10

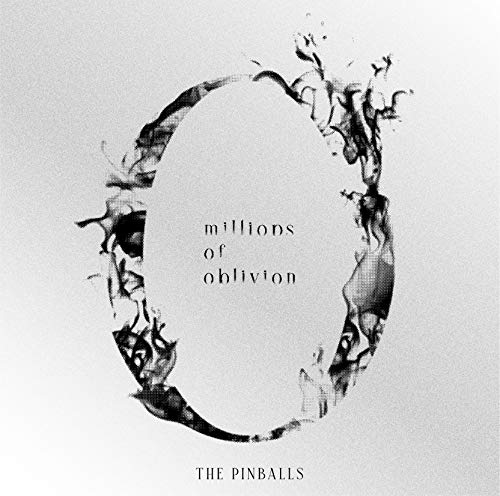

THE PINBALLSの『millions of oblivion』を聴いたので、レビュー。

THE PINBALLSは初めて聴いたのだが、1曲目の「ミリオンダラーベイビー」がとにかく最高すぎて、アルバムを通して一気に聴いてしまった。

全体を貫くのは、彩るためではなく、どちらかと言えばシンプルに音をぶつけるためのバンドサウンドが放つ荒々しいロックサウンドと、多くの英語に頼らない日本語の歌詞でも十分にカッコいいと思わせてくれる説得力のパワーである。

歌詞の中の名詞が英語が多いのは、今までの邦楽ロックのバンドでもよく使われてきている。

ベンジー然り、チバ ユウスケ然り、そういうロックなアーティストの英語の名詞のイメージを思い出させる。

ただし、よく聴いてみると、単純な女の人の名前かと思う4曲目の「放浪のマチルダ」は、オーストラリアの非公式の国家と言われる「ワルチング・マチルダ(Waltzing Matilda)」 をモチーフにしていたりする。

日本語の歌詞でありつつ、欧米にかぶれている感じのバランスが、いい意味で今までの邦楽ロックの系統を引き継いでいるなと思う。

歌詞全体は、叙情的というよりは、叙事的な書き方をしている。こんなことがあって、こんな風になっていてと進みながら、端々に現れる主観的で叙情的な表現がエモさを醸し出す。

こんな状態なんだから、こんな気持ちなんだろうと思わせる。

例えば、1曲目の「ミリオンダラーベイビー」のサビの歌詞は、こんな感じである。

でも春雨告げる風の中で

踊るお前を 思い出せる

春時雨ゆく 時の中で 何もなかったように

THE PINBALLS「ミリオンダラーベイビー」より引用

1行目「でも春雨告げる~」の部分はマイナスの状態を指していて、2行目「踊るお前を~」はプラスの内容である。そして、最後の「春時雨ゆく~」でマイナスと挟んでいる。

こんな感じで、マイナスとマイナスの間でプラスの表現を強調するような構成になっている。

歌詞はとても叙事的なのだが、実は叙情的にも受け取れる歌詞になっている。

アルバム全体のサウンドは、本当にストレートなロックなのだが、少し特徴的なのがジャキジャキとしたギターである。

思い返すと、2000年代のギターロックだと、音圧によるパワーを求めた太い歪んだ音が多用されたし、そういう時期だったと思う。

そういったスタイルではなく、歪ませ過ぎず、シングルコイルの高音のキレを残したエッジを持ったギターを久しぶりに聴いて、良いなと思った。

バンド全体はあまり余計なことはしないが、楽曲に対するアレンジでしっかりと楽曲を聴かせてくれる。

例えば、8曲目の「惑星の子供たち」はハーモニカとアコギでの弾き語りでワンコーラスを演奏後、”行こう”のブレイク後バンドが入って一気に疾走感が増す。しかし、コーラスに対するヴァースで、リズムがバックビートから変わるところで展開をしっかり見せている。

この”行こう”のブレイクが近年のJ-POPの印象的な手法であるので、流行りも取り入れている。

他にもラストの「オブリビオン」は8ビートが多いなかで、12/8拍子で激熱なロックバラードを繰り広げている。

ここでも最後の歌詞の”気がしている”がブレイクと重なって、とても印象的に残る。

ただストレートでゴリ押しするわけではなく、引くところは引き、ポイントをおさえながら楽曲に対してアプローチしていく姿が、見て取れる。

最後に、古川貴之の歌声である。

タイプとしては、ELLEGARDEN等のヴォーカルである細美武士に似ていて、高音域が気持ちよく伸びて、芯のある中高音域をもった歌声だと思う。

あまりビブラートをかけないのも、細美に似た印象を持った。

これが、バンドサウンドの中で突き抜けてくるので、とても良い。

太さはあまり感じないが、エッジのあるヴォーカルなので、ギターにも負けない歌声がこのバンドのとても大きな強みだと思う。

他のアルバムや楽曲を聴いていないので、このアルバムだけではわからない部分が多いので、他の楽曲も聴いてみようと思う。

いずれにしても、ストレートなロックに対して真摯に向き合ったアルバムであることは間違いない。

こちらからは、以上です。

こんな記事も書いています